24 Ore di Le Mans, quasi un secolo di storia e progresso tecnologico | SPECIALE

La 24 Ore di Le Mans raccontata dal punto di vista tecnologico: dagli inizi fino all'avvento dell'ibrido e dello sperimentale Garage 56.

Leggendaria, storica, epica. Infiniti gli aggettivi per descrivere la 24 Ore di Le Mans: prestigiosissima gara di durata che ogni anno cattura centinaia di migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo. Istituita nel 1923, la gara ha reso grandi molteplici case automobilistiche e piloti, protagonisti di imprese che rimarranno indelebili sui libri di storia e ricordate nel centro della città con la mano di ogni singolo vincitore impressa su dei tombini, proprio come accade a Hollywood.

La gara viene disputata su un tracciato semi permanente lungo 13 km, caratterizzato in parte dal Circuito Bugatti (quello utilizzato dal Motomondiale e per la 24 Ore di Moto) e da strade aperte alla circolazione. In pista gareggiano prototipi e GT suddivisi in classi. Dal 2012 la gara è valida per il Mondiale Endurance (FIA WEC).

Il racconto che ci apprestiamo a vivere è suddiviso in varie parti, tutte legate alla tecnologia introdotta o promossa dai costruttori. Le Mans è infatti un vero e proprio banco di prova per le case, sia per testare che per promuovere soluzioni al fine di trasferirle, nella maggior parte dei casi, sul prodotto di serie.

Il Gran Premio Endurance (1923)

L'automobilismo in Europa stava iniziando a prendere piede: dopo l'avvento della 500 Miglia di Indianapolis, nel 1911, si iniziò a pensare a qualcosa di grande anche nel Vecchio Continente. Negli ultimi mesi del 1922 alcuni individui decisero di organizzare una corsa sulla lunga distanza, permettendo alle case automobilistiche di mostrare tutta la qualità costruttiva delle loro vetture, soprattutto nell'illuminazione per affrontare la fase notturna.

Fu così che il 26 maggio 1923 ebbe inizio la prima edizione della 24 Ore di Le Mans con 35 equipaggi (successivamente 33) per un totale di 18 marchi presenti ai nastri di partenza. Per garantire la massima partecipazione, l'Automobile Club de l'Ouest (organizzatore dell'evento) elaborò un regolamento poco restrittivo. Consentite diverse tipologie di auto, a patto che queste ultime rispettassero le specifiche tecniche dei modelli di serie.

La gara partì alle ore 16:00 in compagnia di una violenta grandinata che durò per diverse ore. Uno dei problemi principali fu legato alla superficie: in terra battuta. Inevitabili le problematiche a cui dovettero far fronte le squadre, specie per la qualità costruttiva delle vetture di quei tempi: molte forarono a causa delle buche che si formarono, altre riportarono danni ai fari e al serbatoio a causa dei detriti.

A vincere fu la Chenard & Walker Sport di Andrè Lagache e Renè Lèonard. La casa francese fece doppietta a seguito della debacle della Bentley che l'anno dopo si riscattò vincendo la sua prima Le Mans, replicata poi dal 1927 al 1930.

Jaguar e la consacrazione dei freni a disco

Gli anni Cinquanta si aprirono con la vittoria della Talbot-Lago T26 GS gestita dal team Louis Rosier, e diedero il via anche al ciclo della Jaguar che trionfò per la prima volta nel 1951 con la XK-120C. L'anno successivo, nel 1952, la casa britannica si presentò ai nastri di partenza con la C-Type, dotata di numerosi miglioramenti rispetto al modello precedente e, soprattutto, con un impianto frenante caratterizzato dai freni a disco Dunlop che rimpiazzarono quelli a tamburo Lockheed.

Brevettati per la prima volta nel 1902 da Frederick William Lanchester, la prima proposta circa i dispositivi meccanici prevedeva un disco sottile che veniva stretto tramite una pinza meccanica tra due piccole pastiglie. Negli anni successivi seguirono diverse proposte fino al 1933, anno in cui la English Electric Co. rilasciò un brevetto di un disco autoventilante con pinza meccanica. Dopo aver equipaggiato due vetture alla 500 Miglia di Indianapolis 1940 (poco indicata visto che si disputa su un ovale), nel decennio successivo i freni a disco fecero il loro ingresso alla 24 Ore di Le Mans.

Dopo aver gareggiato nell'edizione 1952 e nello stesso anno alla Mille Miglia, Jaguar riuscì a primeggiare nel 1953, segnando la prima vittoria dei freni a disco targati Dunlop che, già nel 1946, sviluppò un freno con unico disco sul quale agivano tre coppie di pastiglie disposte a 120 gradi e spinte da sei pistoni idraulici. L'anno della loro consacrazione fu il 1954, dove Jaguar gareggiò con le esordienti D-Type, vincitrici negli anni 1955, 1956 e 1957. La prima vettura di serie a montare i freni a disco fu la Citroen DS, nel 1955, e ora rappresentano uno standard per ogni veicolo.

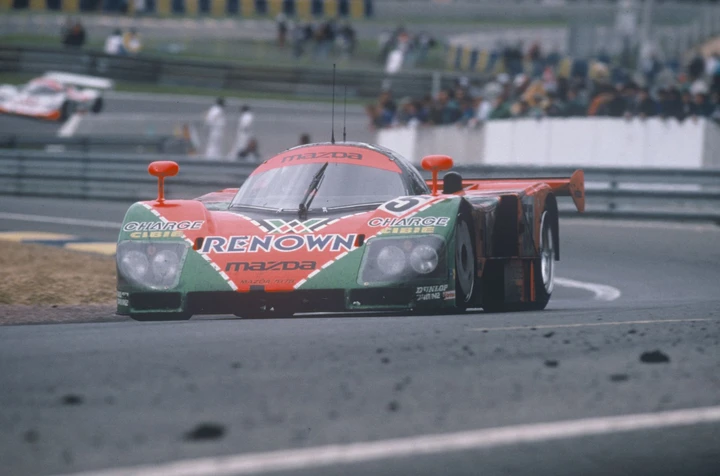

Il successo di Mazda e del motore Wankel (1991)

Nell'edizione 1991 Mazda passa alla storia diventando il primo costruttore al mondo a trionfare col motore Wankel. La casa giapponese, dopo anni di partecipazione, trova finalmente il successo con la 787B, un prototipo di Gruppo C (classificazione introdotta dalla FIA e in vigore dal 1982 al 1993) alimentato da un propulsore a quattro rotori da 2,6 litri e 710 CV.

Rotori, appunto. A differenza dei normali motori, che sfruttano i movimenti traslatori dei pistoni, il Wankel sfrutta quelli del rotore fissato direttamente sull'albero motore ed elimina l'uso delle bielle. Situato all'interno di uno statore, il rotore gira in maniera orbitale e gestisce l'entrata della miscela aria-benzina e la fuoriscita dei gas combusti.

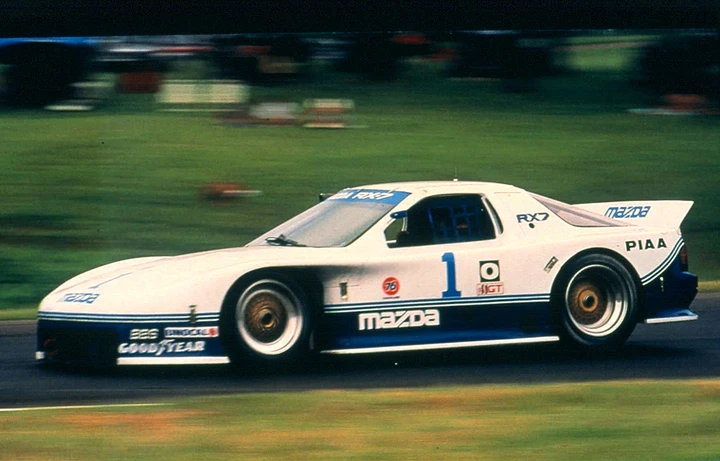

Ideato dall'inventore tedesco Felix Wankel nel 1957, il motore rotativo venne equipaggiato per la prima volta nel 1963 sulla NSU Spider, una piccola spider sportiva realizzata dalla NSU Motorenwerke. Successivamente diverse case automobilistiche decisero di sperimentare la tecnologia, tra cui Alfa Romeo, ma fu Mazda a conseguire lo status di miglior interprete con oltre 30 anni di ricerca e sviluppo. La prima vettura della casa nipponica ad essere alimentata da un Wankel fu la Cosmo Sport, la due posti lanciata nel 1967 e realizzata in 1.176 esemplari che fecero da apripista ad altri modelli iconici, tra cui RX-7 e MX-5.

Dalla pista alla strada. Dopo aver realizzato quasi 2 milioni di veicoli equipaggiati col motore rotativo, la parola è passata alle competizioni. Il Wankel raggiunse i successi negli anni Ottanta, più precisamente nell'IMSA GT Championship con la RX-7 e – dopo numerose partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans coi prototipi 717C, 727C, 737C, 757, 767, 767B e 787 – nel 1991 Volker Weidler, Johnny Herbert e Bertrand Gachot portarono la 787B alla vittoria.

Dopo oltre due milioni di unità prodotte, l'ultimo motore Wankel venne assemblato nel 2012, anno in cui la RX-8 uscì dai listini. Una scelta dettata soprattutto dai consumi e dalle emissioni, ma anche dall'impossibilità di adeguare il rotativo alle normative Euro 5 di quegli anni. Mazda ha poi iniziato lo sviluppo della tecnologia SkyActiv-G (benzina) e SkyActive-D (diesel), mentre dal prossimo anno introdurrà il motore di nuova generazione SkyActive-X con tecnologia HCCI, il primo a benzina a livello mondiale con metodo di accensione a compressione.

Il motore Wankel tornò ufficialmente al Tokyo Motor Show 2015 con il prototipo RX-Vision che avrebbe dovuto anticipare una coupè sportiva con linee e forme dettate dal design KODO, vero e proprio marchio di fabbrica. Di recente si è parlato di un ritorno del rotativo come range extender, senza conferme da parte di Mazda.

La supremazia di Audi col TFSI e TDI

Il nuovo millennio si apre sotto l'egemonia del Gruppo Volkswagen, in particolare di Audi. I Quattro Anelli abbandonano le competizioni turismo per abbracciare quelle di durata con l'esordio alla 12 Ore di Sebring 1999. In occasione dell'evento in Florida, il Team Joest (divenuto team ufficiale) schiera due R8R con la carrozzeria barchetta, le stesse al via pochi mesi dopo a Le Mans insieme alle coupè R8C. I prototipi, dotati di una monoscocca in fibra di carbonio realizzata da Dallara, erano dotati di un motore 3.6 litri V8 sovralimentato tramite due turbocompressori Garret in grado di erogare una potenza di 620 CV. Nonostante le quattro vetture schierate a Le Mans (due R8R e due R8C), la squadra fu costretta ad accontentarsi del secondo e terzo posto in classe LMP, il terzo e quarto assoluto.

Data la poca competitività della R8C, che rispetto alla R8S non fu sviluppata a dovere, nel 2000 Audi decise di progettare una nuova vettura: la R8S, che nello stesso anno segnò la tripletta a Le Mans nonchè il primo successo a la Sarthe. Sulla scia del primato conseguito l'anno precedente, a Ingolstadt puntarono al bis e per l'occasione, oltre al nuovo pacchetto aerodinamico, svilupparono l'inedito sistema a iniezione diretta denominato FSI, segnando il primo successo di tale tecnologia alla 24 Ore di Le Mans.

La R8 fu continuamente evoluta nel corso degli anni e, dopo cinque vittorie, nel 2006 Audi esce allo scoperto col nuovo modello: R10 TDI, un prototipo spinto da un motore diesel (cilindrata di 5.500cc V12 da oltre 650 CV), il primo nella storia delle LMP1. Una manovra resa possibile da ACO che, nel 2003 aprì ai propulsori a gasolio, attirando l'interesse di Peugeot la quale – l'anno dopo – avrebbe annunciato il ritorno fra i prototipi e a Le Mans dopo l'ultima avventura datata 1993.

Dopo il primo successo col motore FSI, Audi centrò il primo col diesel, approfittando della vittoria per promuovere la tecnologia anche a fini commerciali. La R10 fu aggiornata fino al 2009, anno in cui Audi passò alla nuova R15 (stavolta V10 ma sempre 5.5 litri), raccogliendo solamente un terzo posto. L'anno successivo venne aggiornata (diventando R15 Plus) con miglioramenti all'aerodinamica che consentirono di colmare il gap con la Peugeot e di tornare sugli allori.

Gli anni Duemila si concludono con i successi perentori di Audi, fatta eccezione del 2003 con la Bentley Speed 8 (dotata di meccanica e motore Audi) e del 2009 con la Peugeot 908 HDi FAP, anch'essa dotata di un centro nevralgico TDI.

A dicembre 2010 viene presentata la R18 TDI, una LMP1 di nuova concezione a seguito dei cambiamenti regolamentari imposti da ACO. Tra le caratteristiche della vettura da segnalare il ritorno della carrozzeria coupè (ormai un must) e l'abbassamento della cilindrata da 5.5 a 3.7 litri, oltre all'abbandono dell'architettura V10 in favore di quella V6 con sovralimentazione tramite un singolo compressore per un totale di circa 550 CV. La R18 TDI vinse al debutto con l'unico esemplare superstite nell'edizione 2011, così come l'anno dopo, ma con una novità.

L’avvento dell’ibrido (2012)

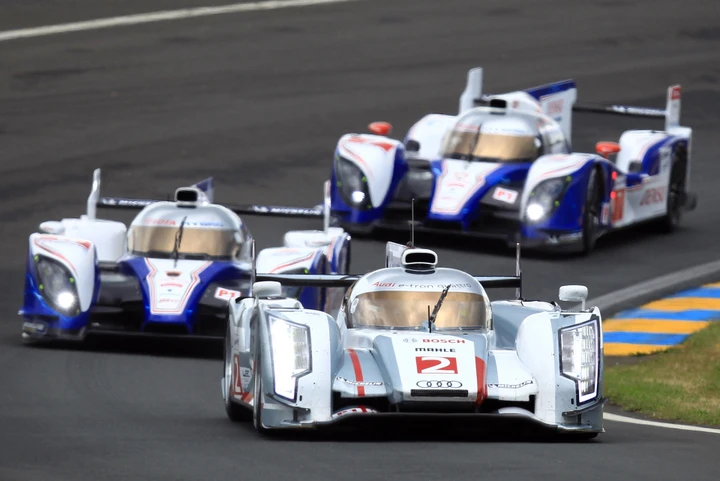

Peugeot a fine 2011 fu costretta a chiudere il programma LMP1 a causa di problemi finanziari che travolsero il Gruppo PSA. Una scelta forzata e non prevista poichè il reparto Peugeot Sport, durante l'inverno, era impegnato a sviluppare la 908 HYbrid4, la versione equipaggiata col sistema di propulsione ibrida che abbinava il motore diesel al motore elettrico. Ibrido, che dal 2012 ha preso piede nella classe regina (LMP1). Nonostante la perdita della Casa del Leone, il neonato Mondiale Endurance abbracciò un nuovo costruttore: Toyota decise di tornare nel mondo Endurance dopo l'ultima apparizione datata 1999.

Audi proseguì la R18, ora e-tron quattro, denominazione che richiama il sistema Audi e-tron hybrid technology insieme al termine che da anni contraddistingue la trazione integrale di Audi. Trazione integrale che ora è consentita grazie all'unità elettrica posizionata sull'asse anteriore, sfruttabile a partire dalla velocità di 120 km/h. Il motore endotermico alloggiato nel posteriore è un 3.7 TDI V6 da 510 CV.

Insieme alla e-tron quattro, i Quattro Anelli corsero anche con la R18 ultra, la gemella della prima ma sprovvista del sistema ibrido e dotata di una massa alleggerita ricollegandosi alla sigla commerciale che caratterizzava la gamma stradale. Dopo TFSI e TDI, Audi raggiunge un'altra pietra miliare conquistando la prima vittoria nell'era ibrida, successi replicati nel 2013 e 2014.

Toyota rientrò dopo oltre 10 anni di assenza, e lo fece con la TS030, erede della GT-One che fu costretta alla piazza d'onore a Le Mans nel 1999. La vettura era alimentata da un aspirato 3.4 V8 accoppiato ad un'unità elettrica fornita dalla Denso che lavora a stretto contatto con il Toyota Hybrid System. Per il recupero dell'energia i tecnici scelsero i condensatori, componenti rimpiazzate dalle batterie agli ioni di litio nel 2016.

Nel 2014 Porsche tornò a Le Mans dopo l'ultima apparizione nella classe assoluta datata 1998 con la 911 GT1 Evo '98. Dopo un anno di test, la Casa di Zuffenhausen si presentava al via con la 919 Hybrid, una LMP1 figlia dei nuovi regolamenti ACO/FIA. Spinta da un 2 litri turbo V4, l'auto utilizzava due sistemi per il recupero dell'energia: oltre alla MGU-K (Motor Generator Unit Kinetic), situata sull'asse anteriore e in grado rilasciare la potenza accumulata durante la fase di frenata, era presente anche la GU-H (Generator Unit Heat), alloggiata sull'asse posteriore e abbinata al turbocompressore, capace di riutilizzare l'energia dalla turbina.

Anche Audi e Toyota si presentarono con delle nuove vetture. I Quattro Anelli con la R18 e-tron quattro (nuova generazione) mentre la Casa del Sol Levante con la TS040 Hybrid. Entrambi ritoccarono la cilindrata: Audi passò al 4.0 TDI V6 (affiancato da un solo motore elettrico), mentre Toyota al 3.7 litri V8.

In quell'anno (2014) Audi presentò la R8 LMX, serie speciale prodotta in soli 99 esemplari dotata dei dei fari laser, gli stessi presenti sulla R18 e-tron quattro e trasferiti sulla supercar che per i Quattro Anelli ha rappresentato e rappresenta tuttora una sorta di avanguardia tecnologica, a partire dall'introduzione dei fari full-led che debuttarono nel 2008. Il sistema di illuminazione permette infatti una profondità di oltre 600 metri grazie ai diodi laser.

Nel 2016 Audi abbandonò il volano elettromeccanico e passò alle batterie per il recupero dell'energia della R18 evoluta, mossa analoga di Toyota che nel frattempo presentò la nuova TS050, passata a un propulsore biturbo 2.4 litri V6 con due MGU-K su entrambi gli assi per accumulare l'energia in frenata.

Il 2015, però, è anche protagonista della debacle Nissan, rientrata nella classe assoluta con la GT-R LM Nismo, un'auto giudicata rivoluzionaria tra le LMP1. L'auto durerà ben poco vista la complessità del progetto (motore anteriore, trazione anteriore e trasmissione a 5 rapporti) e dei problemi legati al funzionamento del sistema ibrido. Il programma venne smantellato nell'autunno dello stesso anno, mentre l'unità endotermica (3.0 litri biturbo V6) vive attualmente nella ENSO CLM P1/01 del ByKolles Racing, che ha deciso di abbandonare l'AER a fine 2016 per abbracciare l'unità NISMO a partire dallo scorso anno.

Nasce il Garage 56 (2012)

Per il secondo anno di fila, ACO decide di ammettere alla gara 56 vetture: oltre alle classi LMP1, LMP2, GTE Pro e GTE Am, viene creato il Garage 56, una classe sperimentale volta alla promozione di nuove tecnologie. A prendervi parte è DeltaWing, un prototipo creato inizialmente per anticipare il potenziale nuovo design delle monoposto di IndyCar per la stagione 2012.

Progettato da Ben Bowlby (lo stesso che ha realizzato la Nissan GT-R LM Nismo LMP1) e costruito da All American Racers coi supporti di Panoz e Highcroft Racing, DeltaWing esprime uno stile lontano da quello delle Le Mans Prototype con un design ideato per ridurre la resistenza aerodinamica, con una forma ad ala a delta, la stessa che ritroviamo sugli aeroplani, e flap Gurney per ridurre o aumentare la deportanza. A contribuire a questo progetto è intervenuta anche Nissan, che ha fornito il motore 1.6 litri quattro cilindri (modificato successivamente dalla Ray Mallock) in grado di raggiungere 345 CV grazie al doppio turbo.

Nonostante il ritiro a poche ore dall'inizio della gara a seguito di un contatto, la vettura ha saputo stare al passo di alcuni team LMP2 e, con una capacità del serbatoio di 40 litri, è stata in grado di percorrere 11 giri (150 km). Pochi mesi dopo è tornata in gara, seppur in veste trasparente, alla Petit Le Mans a Road Atlanta, concludendo al quinto posto. Dall'anno successivo Nissan si sarebbe estromessa dal progetto e, grazie a Don Panoz, venne realizzata la variante coupè che durò fino al 2016.

Due anni dopo DeltaWing, Nissan decide di prendere parte alla gara con un progetto sviluppato in-house: si tratta della Zeod RC, vettura dotata della struttura telaistica del prototipo di due anni prima ma con abitacolo chiuso. Il powertrain è ibrido, ed è composto dal motore 1.5 litri turbo tre cilindri da 400 CV e da un'unità elettrica alimentata da una serie di batterie derivate dalla compatta 100% elettrica Leaf.

L'esito della gara non è stato dei migliori, con la vettura costretta a ritirarsi dopo poche tornate a causa della rottura del cambio, anche se l'inconveniente non ha tolto il sorriso a Nissan di fronte al primato conseguito poche ore prima. Durante il warm up, infatti, la Zeod RC è stata in grado di percorrere un giro in modalità elettrica, il primo della storia della maratona francese, raggiungendo i 300 km/h sul rettilineo di Mulsanne.

L'edizione 2016 non solo passerà alla storia per il no power, no power invocato da Kazuki Nakajima nel team radio che è valso il ritiro della Toyota a pochi minuti dal termine della gara, ma anche per l'impresa di Frèderic Sausset: il primo quadriamputato a disputare la 24 Ore di Le Mans. La vita di Frèderic è cambiata nel 2012 a seguito di un banale graffio a un dito rivelatosi più grave del previsto a causa dell'infezione provocata da un batterio. Per salvargli la vita i medici sono stati costretti ad amputargli le gambe sopra le ginocchia, il braccio sinistro sopra il gomito e l'avambraccio destro.

Deciso a calarsi ancora nelle vesti di pilota, e dopo aver preso parte ad alcune gare nel 2015 con una vettura dotata di attrezzature speciali per permettergli di correre, all'inizio del 2016 Sausset conferma la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans con una Morgan LMP2 appositamente modificata. Per gestire l'acceleratore e il freno sono stati posizionati dei controlli sotto le sue cosce, a loro volta collegati ai pedali, mentre una protesi attaccata al braccio destro gli ha permesso di guidare il prototipo.

Sausset è solo l'ultimo esempio di pilota diversamente abile che si è cimentato nelle competizioni. Nel 2007 e nel 2010 Jean De Pourtale, uomo senza braccio e senza avambraccio sinistro, è riuscito a piazzarsi al 26esimo posto assoluto (2010), mentre nel 2015 Alex Zanardi è tornato in pista grazie a BMW Motorsport, che gli ha messo a disposizione una speciale Z4 GT3 per gareggiare alla 24 Ore di Spa. Il bolognese ha replicato nel 2016 in occasione dell'ultima prova stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo al Mugello su una M6 GT3 e ha già prenotato un posto a Misano nel DTM, in attesa della 24 Ore di Daytona 2019.