Hyundai Nexo: prova su strada | speciale idrogeno e come funziona la Fuel Cell

La prova di Hyundai Nexo e lo speciale sulle auto idrogeno. L'elettrica Fuel Cell è il futuro?

Hyundai Nexo incarna la seconda generazione dell'idrogeno coreano, auto con un'alimentazione controversa che necessita oggi evoluzioni tecnologiche se vuole potersi affermare nell'automotive. C'è chi addita l'idrogeno come una panacea e chi grida al "fuoco di paglia". Vediamo di fare chiarezza…

Auto a idrogeno? Fuel Cell? Cosa significano questi termini?

Quando si parla di auto a idrogeno, gli addetti ai lavori danno spesso per scontato che tutti siano a conoscenza dei termini tecnici, errore capitato in passato anche al sottoscritto. Partiamo quindi dalle basi con un paragrafo che potete saltare se masticate già qualcosa di questo mondo.

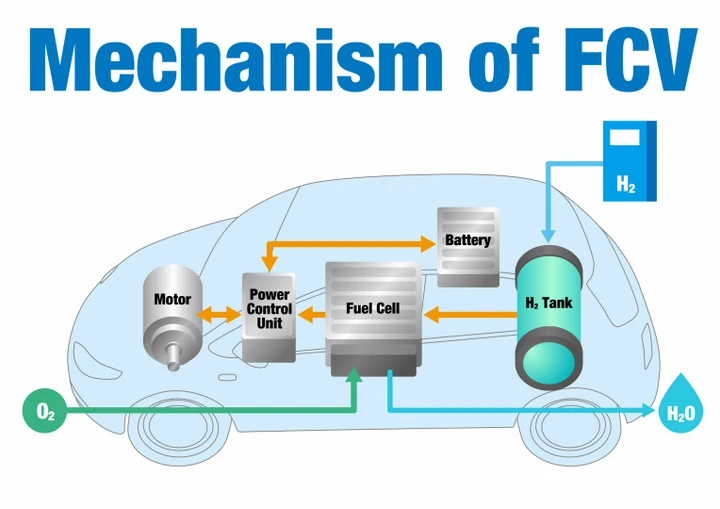

L'idrogeno è l'alimentazione di questa tipologia di auto, l'equivalente della benzina, del metano o della batteria per le auto dei rispettivi tipi. Da maneggiare con cura, l'idrogeno è contenuto in speciali contenitori e utilizzato dalla Fuel Cell, la cella a combustibile dove H2 e O2 (idrogeno e ossigeno) sono combinati in una reazione che genera elettricità da inviare al motore.

Insomma, auto ad idrogeno e Fuel Cell Vehicle (FCV) sono sinonimi per indicare la stessa tecnologia dove l'idrogeno è il vettore energetico.

Come funziona un’auto a idrogeno? La cella a combustibile

Come anticipato, la cella a combustibile utilizza l'idrogeno tramite una reazione elettrochimica opposta all'elettrolisi (la scissione di acqua in idrogeno e ossigeno). Sfruttando come comburente l'ossigeno, risorsa "gratuita", si genera l'elettricità.

La cella ha infatti un anodo (elettrodo positivo) e un catodo: il primo è saturo di ossigeno, il secondo ossida l'idrogeno, una reazione chimica che restituisce energia elettrica, acqua e calore. Attingete alle reminiscenze scolastiche: la componente termica di una reazione (e la sua direzione, quindi se le reazione genera calore o lo assorbe) è un elemento importantissimo da considerare, specie nell'impiego automobilistico in ottica di efficienza.

L'ossigeno che arriva alla cella è presente in atmosfera ma l'aria aspirata dai condotti non è certo pura: qui entrano in gioco i filtri necessari a purificarla ed è questo il motivo del virgolettato del primo paragrafo. I filtri hanno un costo, non certo insormontabile ma da tenere in considerazione, e si occupano di eliminare più del 99% del particolato e delle impurità, restituendo dallo scarico – a conti fatti – aria più pura di quella immessa e acqua (i prodotti di scarto).

Il resto del processo è identico a quanto accade in un'auto elettrica alimentata da una batteria agli ioni di litio: l'energia viene sfruttata dal motore nello stesso modo e trasformata in movimento.

Hyundai Nexo: la prova su strada

Il numero zero sul parabrezza indica che si tratta di un modello pre-serie. Hyundai Nexo, però, è già oggi un'auto concreta, pronta alla commercializzazione e bisognosa solamente di affinamenti che in informatica chiameremmo debugging leggero.

Spettacolare nell'estetica da astronave futuristica, Nexo è un SUV "diabolico" se consideriamo i suoi 666 chilometri di autonomia dichiarata, per un pieno in cinque minuti sperimentato direttamente alla stazione di rifornimento di Bolzano, l'unico distributore oggi presente in Italia e, probabilmente, destinato a far parte di un trio se si concretizzeranno i progetti di Milano e Roma.

Pensata più con l'occhio per l'ambiente che per il portafoglio, Hyundai Nexo non è certo economica: oggi la tecnologia della cella a combustibile è poco accessibile ai privati e il pieno non è economico. La stazione di Bolzano segna 13,77€ al chilogrammo e il pieno restituisce costi simili in linea con un'auto termica Grazie ai suoi filtri, però, Nexo purifica l'aria catturando le polveri sottili generate da due auto a gasolio impegnate nello stesso percorso.

Presente a bordo anche una batteria da 1.56 kWh utilizzata come accumulatore per l'elettricità generata dal sistema di rigenerazione identico a quello delle auto elettriche e quindi caratterizzato da un freno motore che va a sparire quando la capacità della batteria è massima.

Seppur breve, la prova mi ha permesso di farmi un'idea sulla dinamica di guida identica all'elettrico e sull'assetto, che paga un posteriore appesantito a causa dei serbatoi di idrogeno ma mai al punto da rappresentare un problema su un SUV che, come guida, non guarda certo al mondo sportivo seppur capace di ottime accelerazioni e riprese.

Curato anche l'abitacolo, dove materiali di qualità convivono con un design che trasforma il tunnel centrale riempendolo di tasti: bellissimo da vedere ma serviranno diversi giorni prima di memorizzare la posizione e la funzione di tutti quei pulsanti.

Tra le altre caratteristiche vanno segnalati il display della strumentazione da 7 pollici, quello da 12.3 per l'infotainment, le maniglie a scomparsa per migliorare il cx (0,33), il bagagliaio da poco più di 460 litri e il motore da 163 cavalli (120 kW) per una velocità massima di 179 km/h.

Vantaggi e svantaggi dell’idrogeno: torniamo a scuola…

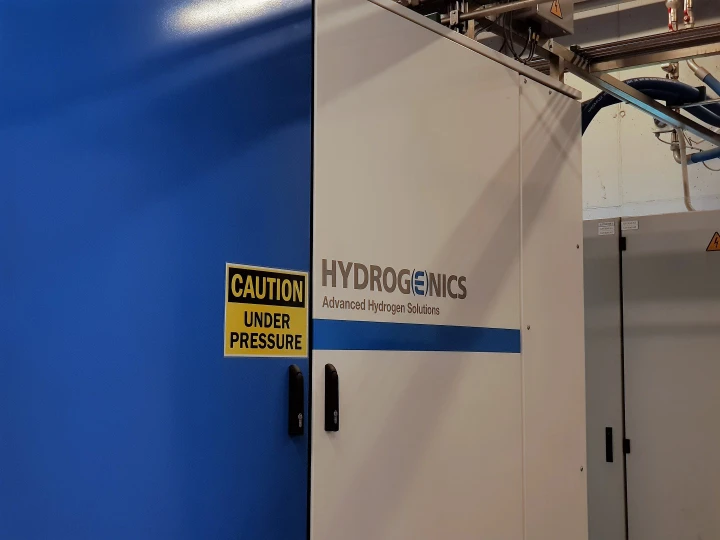

Se a livello di reazione elettrochimica l'idrogeno ha il vantaggio di legami deboli fra gli atomi che compongono la molecola H2, a differenza del metano (CH4) dove i legami sono più forti e richiedono più energia per spezzarli, questo gas ha anche un punto di forza non indifferente. L'idrogeno ha infatti una densità energetica molto alta se consideriamo la massa, vantaggio controbilanciato però dalla scarsa densità su base volumetrica. Il problema viene risolto in fase di stoccaggio utilizzando cilindri in pressione a 700 bar.

Nella cella a combustibile l'efficienza energetica, al netto dell'energia di attivazione necessaria, si aggira intorno al 50%, un valore maggiore rispetto ad un'auto a metano (CNG) ma inferiore se paragonato ad un'auto elettrica alimentata a batteria.

Considerando questi dati e ipotizzando l'esistenza di un magico pozzo di idrogeno – al netto della necessità di pressione e trasporto – l'idrogeno sarebbe comunque ottimo per il mondo delle auto e migliore dei combustibili fossili e del CNG.

Purtroppo non è così: per produrlo, il sistema necessita di energia in ingresso, energia che va generata tramite combustibili fossili o fonti rinnovabili. In entrambi i casi, però, è energia che viene persa in percentuali fino al 70% a seconda del metodo di produzione dell'idrogeno utilizzato.

L’asimmetria tra fonti rinnovabili e consumo di energia

Dalla fonte allo scarico l'efficienza si abbassa notevolmente e la produzione di idrogeno risulterebbe conveniente solo in presenza di un surplus di elettricità da fonti rinnovabili che altrimenti andrebbe perduta. Nell'ottica di una nazione, significherebbe avere talmente tanta energia rinnovabile (solare, moti ondosi, eolico e via dicendo) da avanzarla dopo averla distribuita per tutte le applicazioni domestiche ed industriali.

Immaginatevi un piccolo continente che non comunica con il resto del mondo e che può sfruttare in abbondanza quanto la natura ci offre: un surplus di solare, ad esempio, crea asimmetria dato che può sopperire alle necessità energetiche solo durante alcune ore del giorno. Per eliminare questo squilibrio servono accumulatori come le batterie, ingombranti e pesanti. Qui entra in campo l'idrogeno come stoccaggio dal peso e dai volumi ridotti, vettore energetico in grado per giunta di resistere nel tempo ed essere trasportato a patto di tenere in considerazione protocolli rigidi in materia di sicurezza. Su scala più larga, questa soluzione risolverebbe facilmente il disequilibrio fra estate ed inverno.

I detrattori dell'idrogeno, però, vi diranno che il problema dell'asimmetria potrebbe essere facilmente risolto eliminando gli accumulatori di qualsiasi tipo e mettendo il piccolo continente dell'esempio all'interno di una rete elettrica globale, con cavi oceanici ad altissima tensione utilizzati per scambiare tra gli emisferi l'energia prodotta dal solare (e dal rinnovabile).

Infine è vero che anche l'elettrico a batterie deve combattere perdite durante la produzione: nel caso del solare ad esempio torna in ballo il calore dei pannelli (che può comunque essere parzialmente sfruttato con diverse soluzioni) ed è chiaro che oggi la produzione di elettricità è ancora troppo legata ai combustibili fossili. Si salta però un importante e dispendioso passaggio di conversione.

Idrogeno: una guerra persa in partenza?

Utile per applicazioni in campo nautico e aeronautico, dove il vantaggio dell'alta densità energetica a fronte di un peso ridotto sarebbe maggiore, l'idrogeno è secondo alcuni senza futuro nel mondo delle auto e potrebbe trovare qualche applicazione nel mondo dei trasporti su gomma. Va considerato che la ricerca e l'industrializzazione hanno ancora molto spazio per lo sviluppo, con metodi di produzione sperimentali che potrebbero cambiare le carte in tavola. Insomma l'idrogeno deve crescer tecnologicamente e risolvere i problemi di produzione e conversione energetica lungo tutta la filiera prima ancora che si possa parlare di economie di scala.

Esistono già oggi laboratori ambulanti che rappresentano un virtuosismo. Il catamarano Energy Observer, ad esempio, è una barca energeticamente autonoma ad emissioni zero, spinta da un motore elettrico alimentato dalle rinnovabili con un impianto di produzione di idrogeno per lo stoccaggio volto a risolvere l'asimmetria.

Solare ed eolico producono energia per il moto e quella in eccesso viene veicolata al sistema di estrazione di acqua e produzione di idrogeno con processi di elettrolisi, desalinizzazione e deionizzazione. Costo? Tre milioni di euro per la ricerca e due per la realizzazione.

In conclusione, l'opinione che mi sono fatto è che l'auto ad idrogeno va benissimo, d'altronde l'esperienza di guida è identica a quella di un'elettrica tradizionale. L'intero ciclo dell'idrogeno, però, necessita ancora di importanti progressi e le auto a batteria recuperano terreno, iniziando ad abbassare i costi al kWh, aumentando la densità energetica e riducendo l'impiego di terre rare. Voi cosa ne pensate?